4.8.

Фильтрующие насыпи и дорожные трубы

Фильтрующие насыпи допускается применять

для железных и автомобильных дорог III — V, категорий в качестве водопропускных сооружений

при пересечении сухих логов, местных понижений на косогорах и постоянных

водотоков с расходами, не превышающими 10 м3/сек при залегании в

основании земляного полотна прочных скальных, крупнообломочных грунтов, крупных

и средней крупности песков, плотных глин и суглинков.

При необходимости пропуска расхода воды

более 10 м3/сек целесообразно применять комбинированные фильтрующие

насыпи с водопропускными трубами.

Возможность и целесообразность

применения фильтрующих насыпей необходимо устанавливать в зависимости от

местных условий на основе сравнения вариантов с учетом эксплуатационных

расходов, срока службы сооружений и условий их текущего содержания.

Применение фильтрующих насыпей наиболее

целесообразно:

Ø в

районах с наличием местного камня из неразмываемых пород;

Ø в

случаях необходимости выполнения строительных работ в зимнее время;

Ø на

участках, где в последующем потребуется смягчение продольных уклонов дороги или

введение более мощных подвижных единиц, требующих перестройки мостов и труб;

Ø в

сейсмических районах.

Фильтрующие насыпи в зависимости от

очертания лога и принятой технологии производства работ назначают

прямоугольного параболического, треугольного или трапецеидального поперечного

сечения.

Размеры фильтрующих прослоек необходимо

определять гидравлическим расчетом на пропуск расчетных расходов воды с

вероятностью превышения 2%. В случае преобладания ливневого стока расчетный

расход следует определять с учетом аккумуляции. При этом уменьшение расхода

допускается не более чем в три раза. При расчетах по расходам других видов

стока аккумуляция воды не учитывается.

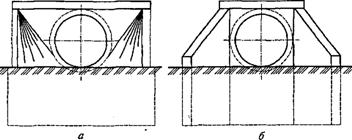

Фильтрующие насыпи можно применять

напорные (рис. 4.40, а) и безнапорные (рис. 4.40, б).

Рис. 4.40. Продольный

разрез фильтрующих насыпей: а — напорных; б — безнапорных; 1 — земляное

полотно; 2 — изоляционный слой; 3 — фильтрующая часть насыпи; 4 — укрепление

основания; 5 — кривая депрессии. ГВВ — расчетный горизонт высоких вод перед

сооружением; hв — допускаемая глубина потока перед

насыпью; hб— бытовая глубина потока; L — длина фильтрующей насыпи

Напорные фильтрующие насыпи, имеющие

большую водопропускную способность и требующие меньшего расхода камня по

сравнению с безнапорными, целесообразно применять в местах пересечения логов.

Для фильтрующих насыпей следует предусматривать

использование камней примерно одинакового размера, крупностью не менее 0,3 м,

морозостойких, неразмягчаемых горных пород

В проектах необходимо учитывать, что заполнение пустот между камнями в

теле фильтрующих насыпей камнями меньших размеров не допускается.

Сверху и с боков фильтрующей части

насыпи следует предусматривать устройство изоляции из мха, неразложившегося или

слаборазложившегося волокнистого торфа, дерна и других местных материалов

толщиной слоя 0,1 м; изоляция укладывается на подготовку из щебня, гравия и

камня переменных размеров слоем в 0,3 м. Тело фильтрующей части насыпи должно

выступать с обеих сторон земляного полотна в виде берм не менее чем на 0,5 м.

Основание фильтрующей насыпи и русло

водотока на 3 м в верхнем и нижнем бьефе должны быть укреплены от размыва в

соответствии с расчетной скоростью движения воды через насыпь. При этом

растительный слой на участках со слаборазмываемыми грунтами удалять не следует.

Если верх фильтрующей железнодорожной

насыпи располагается на уровне бровки полотна, то над фильтрующей частью и на

расстоянии 5 м в обе стороны от нее необходимо предусматривать отсыпку

балластного слоя из щебня.

В проекте производства строительных

работ следует предусматривать возведение фильтрующих насыпей способом свободной

наброски рваного или скатанного камня, а в случаях применения плитного камня —

укладку камней горизонтальными рядами с максимальным оставлением пустот.

Откосы земляного полотна до верха

фильтрующей наброски необходимо укреплять одиночным мощением, бетонными или

железобетонными плитами на расстоянии 2 м на входе и выходе от боковой грани

фильтрующей насыпи.

С нагорной стороны фильтрующих насыпей

при необходимости следует предусматривать илоудерживающие устройства в виде

плетня, вала из камня высотой не менее 0,4 м, фашин и т.д., охватывающие

полукольцом на расстоянии около 2 м сходное отверстие.

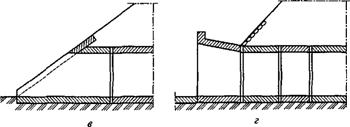

Оголовки водопропускных труб

обеспечивают сопряжение тела трубы с насыпью, создают благоприятные условия

протекания по ним воды, а также предотвращают продольные деформации труб от

воздействия горизонтального давления насыпи. Применяют портальные, раструбные,

воротниковые и обтекаемые оголовки (рис. 4.41).

Наибольшее применение получили

портальные и раструбные оголовки. Портальные оголовки (рис. 4.41, а) более

просты в изготовлении, но их конструкция не обеспечивает плавного входа в

трубу и протекания по ней воды, поэтому их применяют для труб с отверстием

0,5...0,75 м при малых расходах и небольших скоростях течения.

Раструбные оголовки (рис. 4.41, б),

состоящие из портальной стенки и двух открылков постоянной или переменной высоты,

развернутых в плане относительно оси трубы под углом 18...25°, обеспечивают

наиболее плавное протекание воды и широко применяются как в безнапорных, так и

в напорных трубах. Для обеспечения более полного использования поперечного

сечения трубы при пропуске водного потока у входного оголовка иногда первые

звенья труб устраивают с переменной высотой сечения.

У воротниковых оголовков (рис. 4.41, в)

крайние звенья труб срезают наклонно в соответствии с углом заложения откоса насыпи

и окаймляют поясом-воротником. Внешний вид трубы с таким оголовком

привлекателен, но из-за неблагоприятных условий вхождения воды в трубу такие

оголовки применяют только при малых расходах воды.

Обтекаемые оголовки (рис. 4.41, г)

имеют переменную высоту сечения в виде усеченного конуса (в круглых трубах) или

пирамиды (в прямоугольных трубах), что обеспечивает благоприятные условия

протекания воды.

Русло водотока у входных и выходных

оголовков, а также откосы насыпи около трубы являются ответственными конструктивными

элементами. При сооружении водопропускных труб их укрепляют от возможного

размыва различными способами: каменной наброской, железобетонными плитами,

монолитным бетоном или габионами. Тип укрепления выбирается с учетом скорости

протекания воды, а также на основе технико-экономического анализа.

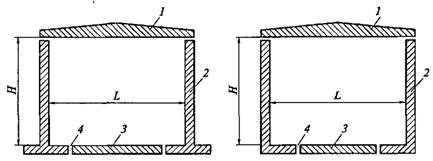

Для равномерной передачи давления на

грунт и противодействия сдвигу элементы трубы опирают на фундамент или естественное

надежное основание в зависимости от инженерно-геологических условий, высоты

насыпи и величины отверстия трубы. В бесфундаментных трубах звенья опирают на

естественное грунтовое основание (рис. 4.42, а) либо на

специальную грунтовую подушку из щебеночно-песчаной или гравийно-песчаной смеси

(рис. 4.42, б). Такие трубы применяют при крупнообломочных и плотных песчаных

грунтах, а также при прочных глинистых грунтах с величиной условного

сопротивления более 250 кПа. Типовые конструкции бесфундаментных труб малых

диаметров 0,5... 0,75 м укладывают при насыпях высотой от 0,9... 3,5 м, а диаметр

1,0 м устраивают в насыпях до 7 м.

|

|

Рис. 4.41. Типы оголовков

водопропускных труб: а

— портальный; б

— раструбный; в

— воротниковый; г

— обтекаемый

Если грунты основания имеют условное

расчетное сопротивление от 100 кПа до 150 кПа, то звенья труб рекомендуется непосредственно

опирать на жесткие фундаменты из сборных железобетонных элементов или из

монолитного бетона (рис. 4.42, в, г).

При слабых или неустойчивых фунтах

(болотистых, пластичных глинистых, вечномерзлых), для которых величина условного

сопротивления не превышает 100 кПа, часто применяют свайные фундаменты.

Каменные и бетонные трубы в прошлом

выполняли из массивных боковых стенок со сводами. Их пролеты достигали 4... 5

м. По статической схеме своды, как правило, выполняют бесшарнирными, реже

двух- и трехшарнирными. Очертание сводов обычно принимают по круговой кривой со

стрелой подъема f=(1/2...1/3)

l

Стены труб могут иметь раздельный или

общий фундамент, что зависит от геологических условий. При слабых грунтах

целесообразно устраивать общий фундамент, что снижает величину давления по

его подошве. Иногда для улучшения работы общего фундамента устраивают обратный

свод, который одновременно является лотком для протекания воды.

Рис. 4.42. Типы

фундаментов труб: а —

естественное грунтовое основание; б — искусственная грунтовая подушка; в —

фундамент из сборных железобетонных элементов; г —

фундамент из монолитного бетона

При слабых или неустойчивых фунтах

(болотистых, пластичных глинистых, вечномерзлых), для которых величина условного

сопротивления не превышает 100 кПа, часто применяют свайные фундаменты.

Каменные и бетонные трубы в прошлом

выполняли из массивных боковых стенок со сводами. Их пролеты достигали 4... 5

м. По статической схеме своды, как правило, выполняют бесшарнирными, реже

двух- и трехшарнирными. Очертание сводов обычно принимают по круговой кривой со

стрелой подъема f=(1/2...1/3)

l

Стены труб могут иметь раздельный или

общий фундамент, что зависит от геологических условий. При слабых грунтах

целесообразно устраивать общий фундамент, что снижает величину давления по

его подошве. Иногда для улучшения работы общего фундамента устраивают обратный

свод, который одновременно является лотком для протекания воды.

Для всех элементов каменных труб

применяют бутовый камень с условным сопротивлением не менее 40 МПа. Для кладки

используют цементный раствор прочностью не ниже 10 МПа. Каменные трубы

являются надежными, долговечными сооружениями с малыми эксплуатационными

расходами, но не удовлетворяют современным требованиям индустриального

строительства.

На дорогах низких технических категорий

иногда применяют круглые бетонные трубы из звеньев с плоской подошвой. Звенья

таких труб имеют отверстия диаметром 1 и 1,25 м с толщиной стенок 14... 18 см и

длиной 1 м. В подошвенной части звена применяют сварную сетку из арматуры

диаметром 10 мм класса A-II. Разработано два варианта звеньев

из бетона: класса В30 и В40. Эта конструкция требует значительного расхода бетона

сравнительно высоких классов. Такие трубы можно укладывать под насыпью высотой

до 7 м.

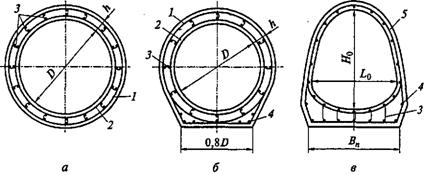

В настоящее время на автомобильных

дорогах нашли широкое применение сборные железобетонные трубы. Разработаны типовые

проекты звеньев круглых железобетонных труб (рис. 4.43, а)

с отверстиями диаметром 0,5; 0,75; 1,0; 1,25 и 1,5 м.

Трубы с отверстием 0,5 м применяют на

съездах, с отверстием 0,75 м — при насыпях высотой до 1,5 м, с отверстием

1,0... 1,5 м — при насыпях высотой до 7,5 м. Длину звеньев таких труб принимают

равной 2,0... 3,0 м. Арматурный каркас круглых труб состоит из двух рядов

рабочей арматуры класса A-II, расположенной по окружности и

выполненной в виде спирали, поперечной арматуры в виде хомутов и

распределительной продольной арматуры класса A-I. Толщина стенок звеньев h = 8... 16 см. Железобетонные трубы изготовляют из

тяжелого бетона со средней плотностью от 2,2 до 2,5 т/м3 классом не

ниже В 30, водонепроницаемостью не меньше W6 и морозостойкостью для умеренных

условий (среднемесячная температура наиболее холодного месяца -10 °С и выше) F200, для суровых и особо суровых

условий — F300.

Рис. 4.43. Конструкция

звеньев железобетонных труб: а — круглой; 6 — круглой с плоской подошвой; в —

овоидапьной с плоской подошвой; 1, 2 —

рабочая и кольцевая арматура; 3 —хомуты; 4 — арматурная сетка пяты; 5 — арматурная спираль свода

Звенья круглых железобетонных труб

сложно равномерно опирать на основание или фундамент. Для устранения этого

недостатка разработан типовой проект звеньев круглых железобетонных труб с

отверстием 1,0; 1,25; 1,5 и 2,0 м с плоской подошвой (рис. 4.43, б). Длина

звеньев 2... 3 м, толщина стенки 10...24 см. Ширина подошвы 0,8.0. Армирование

у этих звеньев принято таким же, как у звеньев круглых труб.

Кроме того, пята армируется дополнительными

сетками. Эти трубы с отверстием 1,0 и 1,25 м спроектированы для насыпей высотой

7 и 8 м соответственно, а трубы с отверстием 1,5 и 2,0 м — под насыпи высотой

до 20 м.

При высоких насыпях поперечному сечению

трубы придают овоидальное очертание (рис. 4.43, в),

близкое к кривой давления насыпи в целях уменьшения возникающих изгибающих

моментов. В таких трубах верхний свод работает как внецентренно сжатый элемент,

что позволяет упростить схему армирования. Такая конструкция труб может быть

применена при насыпях высотой более 12 м.

При сооружении водопропускных труб часто применяют железобетонные

звенья, предназначенные для коллекторов, длиной 2...6 м, имеющие торцевые

участки раструбной формы. Технико- экономические расчеты Воронежского филиала

Гипродорнии показали, что эти трубы из длинномерных звеньев по сравнению с

трубами из обычных (коротких) звеньев имеют следующие преимущества: удобство

монтажа, существенная экономия материалов, темпы строительства повышаются и

т.д. Им были разработаны проектные решения водопропускных труб из длинномерных

звеньев на основе существующего типового проекта для труб с короткими звеньями.

Рис. 4.44 Схема труб из

длинномерных звеньев на жестком фундаменте:1

— длинномерные звенья; 2 — противофильтрационный экран; 3 — щебено- чно-песчаная

подушка; 4 — опорный блок из монолитного

бетона

Рис. 4.45. Конструкция

прямоугольных труб из сборных блоков: 1 — блоки перекрытия; 2 —

стеновые блоки; 3 — лотковые блоки; 4 — стык омоноличивания

Предусмотрены два варианта труб: бесфундаментные

и на жестких фундаментах (рис. 4.44). Для этих труб разработаны звенья длиной 5

м из обычного железобетона с отверстиями 1,0; 1,25 и 1,5 м, а также из

предварительно напряженного железобетона с отверстиями 1,0; 1,2 и 1,6 м. Для

удобства объединения звеньев на одном их конце создается раструбное уширение.

Прямоугольные звенья труб применяют при

необходимости пропуска относительно больших расходов воды, а также при использовании

их в качестве скотопрогонов. Применяют две разновидности сборных прямоугольных

труб: замкнутые и незамкнутые.

Замкнутое звено прямоугольной трубы

удобно при монтаже в короткие сроки. Для насыпей высотой до 20 м разработаны типовые

проекты таких звеньев с отверстиями 2; 2,5; 3 и 4 м Длина этих звеньев при ширине

до 4 м принята 1 м. Для труб с отверстием шириной 4 м, предназначенных для

наибольшей высоты насыпи, в целях уменьшения их монтажного веса принята длина

0,75 м. В их стенках с толщиной 13... 30 см, выполненных из гидротехнического

бетона класса В30, применена рабочая арматура периодического профиля класса

А-II и распределительная арматура класса A-I. Масса звеньев составляет от 3,5

до 10,3 т. Звенья прямоугольных труб укладывают на сборные железобетонные

плиты или на монолитные фундаменты, что существенно повышает материалоемкость

водопропускных труб такой конструкции.

Незамкнутые звенья состоят из двух

стеновых блоков, одного лоткового и блока перекрытия (рис. 4.45). При

сооружении труб из этих звеньев необходимо устраивать монтажные стыки, это требует

применять сварку и выполнять работы по бетонированию, что усложняет работы и

увеличивает их продолжительность.