4.5. Назначение отверстий больших

мостов

Мостовой

переход можно запроектировать в виде системы сооружений, которая не стесняет водного

потока или стесняет его незначительно. Однако без стеснения потока перекрывают

мостами только судоходные и ирригационные каналы или канализованные реки в

городах. В случаях пересечения свободных рек мосты выгодно устраивать

значительно меньшей длины, чем ширина разлива потока; часть ширины разлива

закрывают незатопляемыми земляными насыпями, располагаемыми на самых мелких

частях разлива-поймах. Между насыпями оставляют водопропускное отверстие,

перекрываемое мостом, оно называется отверстием моста. Измеряют отверстие моста

(между насыпями) на отметке расчетного уровня воды; оно включает в себя и

суммарную ширину опор моста. Незатопляемые насыпи на поймах являются подходами

к мосту от берегов речной долины; по ним происходит движение автомобилей или

поездов. Насыпи заканчиваются конусами, полностью или частично закрывающими

крайние опоры моста — устои.

При

стеснении потока под мостом развиваются размывы тем большие, чем сильнее сжат

поток, т. е. чем меньше назначено отверстие моста. Размывы на мостовых

переходах угрожают устойчивости моста и насыпей подходов, особенно их

конусов. Для обеспечения устойчивости фундаменты опор закладывают на глубину

большую, чем глубина размыва, а земляные насыпи защищают от подмыва.

Установлено,что

экономически наиболее выгодным оказывается сильное сжатие реки, т. е. возможно

малое отверстие моста при значительных размывах. Это объясняется тем, что при

увеличении степени стеснения реки не только сокращается длина дорогих пролетных

строений, заменяемых более дешевой насыпью проходов, но и уменьшается число

опор моста, хотя наименьшая допустимая глубина заложения их фундаментов

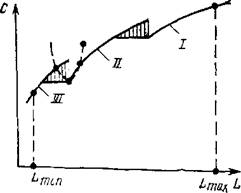

несколько возрастает. Принципиальный вид кривой суммарной строительной

стоимости всех сооружений мостового перехода показан на рис. 4.23. Кривая может

быть построена теоретическим путем. Разрывы функции соответствуют смене типов

оснований и фундаментов опор моста. При ступенчатом очертании графика

появляются зоны экономически невыгодных длин моста (заштрихованы), которые при

вариантном проектировании не должны использоваться, так как это может привести

к неверному определению минимума стоимости (см. рис. 4.23).

Длина

моста не может быть меньше, чем Lmin, которая определяется техническими

требованиями норм и правил проектирования мостов (ограничение степени стеснения

из-за возможной неравномерности размыва, запрещение располагать конусы насыпи

в руслах равнинных рек, ограничение скорости течения под мостами через

судоходные реки и т. д.). Если этой длине соответствует наименьшая стоимость

перехода, т. е. значение Lmin не попадает в заштрихованную зону (см. рис.

4.23), то величина Lmin должна быть принята в проекте (она окажется самой

экономичной).

Рис. 4.23. Связь

строительной стоимости мостового перехода с длиной моста

Чтобы

при конкретном проектировании оценить стоимость вариантов мостового перехода с

различными величинами водопропускного отверстия, для каждого из них необходимо

установить глубину заложения фундаментов и тип основания опор моста, а также

высоту насыпей на поймах. Минимальная допустимая глубина заложения фундаментов

определяется возможными размывами при сжатии реки и переформированиями русла.

Наименьшая высота насыпей определяется уровнем воды при расчетном паводке и дополнительным

подъемом этого уровня у насыпей вследствие стеснения реки сооружениями

мостового перехода.

Переформирования

русел, свойственные рекам в свободном состоянии и не связанные с постройкой

мостового перехода, называются природными русловыми деформациями; их вид

соответствует типу реки.

Стеснение

водотока подходами к мосту приводит к увеличению скорости течения воды в сжатом

подмостовом сечении потока и к общему понижению дна русла, а в некоторых

случаях и поверхности поймы под мостом. Эти деформации русла и поймы носят название

общего размыва.

Поток,

набегающий на опору моста как на препятствие, обтекает ее. При этом в потоке

появляются нисходящие течения, размывающие дно на ограниченном пространстве

непосредственно в месте набега водного потока на опору. Такие дополнительные

размывы называются местными.

Понижение

дна у опоры, вызываемое тремя различными причинами, называется суммарным

размывом и определяется как арифметическая сумма трех составляющих размыва.

Глубина после размыва у опоры равна

h = hб +Δ h0б + Δ h местн, (4.29)

где

hб — наибольшая глубина, устанавливающаяся у опоры в процессе природных

изменений русла (так называемая бытовая глубина);

h0б

— приращение глубины (общий размыв), вызванное стеснением водотока подходами к

мосту;

Δ h Местн —

дополнительное приращение глубины в связи с местным размывом у опоры.

Природные

изменения речных русел происходят непрерывно и не связаны с проходом

обязательно высоких паводков. Общий размыв тем больше, чем выше паводок;

расчетному паводку соответствует наибольшая глубина общего и местного

размывов.

Наибольшая

бытовая глубина наблюдается в момент постройки мостового перехода у одной из

опор моста. Если большой паводок пройдет вскоре после постройки моста, то

значительные общий и местный размывы могут существенно увеличить глубину именно

у этой опоры и ее фундамент будет обнажен после размыва. Если большого паводка

не будет долго после постройки моста, то бытовая глубина у данной опоры за это

время может намного уменьшиться, в процессе природных изменений русла; поэтому

при проходе большого паводка фундамент опоры будет обнажаться незначительно.

Наибольшая глубина после размыва будет наблюдаться в этом случае уже у другой

опоры, в район которой переместилась наибольшая бытовая глубина.

В

связи с тем, что чередование высот паводков случайно и год прохода расчетного

паводка неизвестен, необходимо каждую из опор проектировать в предположении,

что около нее к моменту прохода высокого паводка размещается та наибольшая

бытовая глубина, которая может возникнуть у данной опоры соответственно типу

реки. Таким образом, во время прохода высокого паводка наибольшие возможные

расчетные глубины потока, по которым назначаются минимальные необходимые

глубины заложения фундаментов, будут наблюдаться не у всех опор моста одновременно,

а только у некоторых (или у одной) из них.

В

некоторых случаях глубину заложения фундаментов опор принимают больше

минимально допустимой в связи с неблагоприятными геологическими условиями.

Обычно при этом всем вариантам отверстия моста соответствует практически

одинаковая глубина заложения фундаментов. Чаще всего это случаи, когда фундаменты

опор располагают на глубоко залегающих коренных породах речной долины из-за

невозможности использовать в качестве основания опор аллювиальные грунты малой

прочности.

Для

установления минимальной необходимой высоты подходов к мосту надо определить

изменение уровня воды под действием стеснения реки сооружениями мостового

перехода. Очертание свободной поверхности потока, которая до постройки

мостового перехода может быть представлена в виде наклонной плоскости, существенно

изменяется под влиянием сжатия реки подходами к мосту. В сжатом подмостовом

сечении потока средняя скорость течения увеличивается, следовательно,

кинетическая энергия потока под мостом будет больше бытовой. Приращение

кинетической энергии потока под мостом обеспечивается накоплением потенциальной

энергии в сечениях потока перед мостом, т. е. повышением (подпором) уровня

воды в этой зоне потока. Очевидно, что бровка незатопляемой пойменной насыпи

даже минимальной высоты должна быть выше этого подпертого уровня воды.

В настоящее время отверстие моста

получают по необходимой рабочей площади путем набора площади живого сечения под

мостом, с учетом стеснения потока опорами, допускаемого размыва, величины

предполагаемых срезок грунта на поймах реки, а также наличия, формы и размеров

струенаправляющих дамб.

Поэтому для одного и того же места

перехода возможны варианты моста с отверстиями различной величины. Окончательно

величину отверстия моста назначают на основе технико-экономических соображений

в соответствии с намеченной схемой сооружения. Расчет отверстия моста

производится в следующей последовательности: определяют необходимую рабочую

площадь под мостом;

устанавливают в зависимости от типа основания

и геологического строения в месте перехода коэффициент размыва, а также

величину и конфигурацию срезки;

набирают по данному створу рабочую

площадь под мостом;

проверяют полученное подбором отверстие

моста, принимая за искомую величину или среднюю скорость или коэффициент

размыва; строят линию среднего размыва, а также линию возможных местных

размывов для определения наивысшей возможной отметки заложения опор.

Различают следующие случаи расчета

отверстий мостов на больших реках: через равнинные реки, через предгорные

блуждающие реки и через горные реки.

В общем случае рабочая площадь под

мостом:

![]() ; (4.30)

; (4.30)

где Q - расчетный

расход; υ -

средняя бытовая скорость течения; ω - общий коэффициент сжатия.

По последним воззрениям мостовые

отверстия пропускают единые русловые потоки жидкой фазы и наносов. Для

равнинных рек, где активное русло перекрывают мостом полностью и где

естественный русловой процесс выражен слабо, указанное обстоятельство вносит

лишь небольшое уточнение по сравнению с прежними способами расчета отверстий.

На реках блуждающего типа наносы значительно влияют на общий ход руслового

потока и уточнение расчета в этом случае имеет существенное значение; главное

же, такой расчет отражает существо происходящих в русле физических явлений.

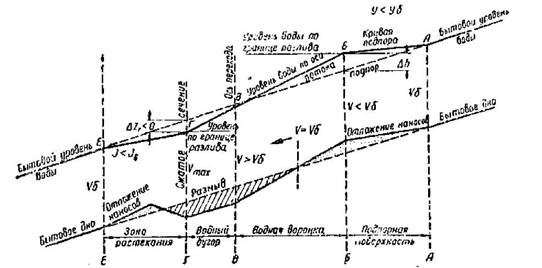

Продольный профиль водной поверхности по

оси потока (на прямолинейном участке) в естественном состоянии представляет

собой наклонную линию. При наличии моста поток будет сжат подходами и очертание

поверхности воды примет вид, показанный на рис. 4.24. Перед мостом возникает подпор и здесь

могут отложиться наносы. Вследствие сжатия потока под мостом и непосредственно

ниже его на этом участке может произойти значительный размыв дна.

Рис.

4.24. Очертание

водной поверхности на прямолинейном участке в районе мостового перехода

Дальше, ниже моста, поток начинает

растекаться, скорости уменьшаются и происходит выпадение наносов.

Деформации дна (образование наносов и

размывов), скорости и уклоны на отдельных участках потока зависят от

относительных размеров отверстия моста, способа подведения потока к мосту и

отвода его вниз по течению.

Различают два расчетных случая

определения отверстия моста:

1-й случай

- когда сжатое сечение совмещается с подмостовым сечением;

2-й случай

- когда сжатое сечение потока образуется ниже моста.

1-й

случай (основной). Сжатое (расчетное) сечение совмещается

с подмостовым сечением. Это бывает при наличии струенаправляющих дамб

рациональной формы или же, если, несмотря на отсутствие дамб (или их

нерациональное очертание), сжатое сечение потока за мостом (где нет быков)

больше или равно подмостовому сечению (где есть быки). Тогда:

![]() (4.31)

(4.31)

где ωс - сжатое сечение

потока ниже продольной оси моста;

ωм - площадь

подмостового сечения (между передними гранями устоев или конусами, включая

площади вертикальных сечений быков), набираемая на продольном профиле перехода;

ε

- коэффициент общего сжатия, зависящий от наличия и очертания в плане

струенаправляющих дамб;

μ - коэффициент сжатия потока

быками моста, зависящий от величины пролетов в свету (табл. 43);

β

- коэффициент стеснения; можно принимать β= l/b

![]() - (4.32),

- (4.32),

где l - ширина быка по фасаду моста, b - расстояние

между осями быков;

ωоп- площадь

поперечного сечения подмостового сечения, занятая речными опорами;

![]() (4.33)

(4.33)

где ωр – рабочая

площадь подмостового сечения;

![]() (4.34)

(4.34)

где Q - расчетный расход;

υ - расчетная скорость; при большом

количестве наносов эта скорость равна бытовой, при малом количестве наносов она

равна допускаемой (неразмывающей).

Таблица 4.2. Значения коэффициента

сжатия потока быками моста μ

|

Пролет

моста в свету, м |

Коэффициент

сжатия μ |

|

|

уровень

ледохода равен расчетному горизонту |

уровень

ледохода не равен расчетному горизонту |

|

|

10 |

0,85 |

0,9 |

|

20 |

0,93 |

0,95 |

|

30 |

0,95 |

0,97 |

|

50 |

0,96 |

0,97 |

|

80 |

0,97 |

0,98 |

|

100 |

0,98 |

0,99 |

|

150 |

0,99 |

0,99 |

|

200 |

1,00 |

1,00 |

Расчетная величина и (независимо от

способа определения) должна соответствовать требованиям ТУ.

2-й

случай. Сжатое расчетное сечение (меньшее по площади, чем

подмостовое) образуется ниже моста по течению. Этот случай бывает при

отсутствии струенаправляющих дамб или при их нерациональной форме, а также,

если нет конусов. Тогда:

![]() (4.35)

(4.35)

![]() (4.36)

(4.36)

![]() (4.37)

(4.37)

где Qп

- расход, проходивший в бытовом состоянии по частям пойм, закрываемым насыпями

подходов; остальные обозначения прежние.

Если динамическая ось потока не

перпендикулярна оси перехода то при определении живого сечения необходимо

учитывать косину и вводить поправку, определяя рабочую площадь из выражения:

![]() (4.38)

(4.38)

где ωmр- расчетная

площадь при нормальном сечении;

α

- острый угол между осью перехода и прямой, перпендикулярной оси потока.

При многопролетном косом мосту следует

учитывать дополнительное стеснение опорами. На судоходных реках надлежит

проверять поверхностную скорость при расчетном судоходном горизонте:

![]() (4.39)

(4.39)

где

υ – средняя бытовая скорость при расчетном горизонте;

h

– средняя глубина потока при том же горизонте.

![]() (4.40)

(4.40)

L

- отверстие моста;

i - уклон потока,

который можно принимать равным уклону при расчетном высоком горизонте.

Поверхностная скорость в каждом

судоходном пролете равна:

![]() (4.41)

(4.41)

где υср - средняя

скорость под мостом при расчетном судоходном горизонте;

Нh - средняя глубина в

расчетном судоходном пролете;

Нср

- средняя глубина под мостом при расчетном судоходном горизонте.

При наличии, кроме русла, хорошо

развитых работающих проток в виде исключения допускается устройство на них

дополнительных отверстий, но с тем, чтобы в дополнительное отверстие

пропускалось не менее 20 % общего расчетного расхода воды, чтобы отверстие было

рассчитано без размыва на скорость, допускаемую по грунту, и регуляционные

сооружения обеспечивали соответствующее распределение расхода между

отверстиями.

Если на пойме или при долинном ходе

необходимо устройство малых отверстий для пропуска расходов ручьев и т. п., то

такие отверстия должны иметь шандорные затворы на время половодья во избежание

увеличения расхода в сооружении и прорыва насыпи.