2.1. План трассы, круговые и переходные кривые

Постройке железной дороги предшествует

ее проектирование. Для принятия наилучшего решения при проектировании разрабатывают

и сравнивают несколько вариантов расположения в пространстве продольной оси

земляного полотна линии, т. е. трассы. Трасса может быть закреплена

(обозначена) на местности или вычерчена на топографических картах или планах.

Железнодорожные

линии бывают однопутные, двухпутные и многопутные. Расположение каждого пути

на местности определяется положением его оси. За ось пути принимают

продольную линию, проходящую посередине между рельсовыми нитками колеи. Как

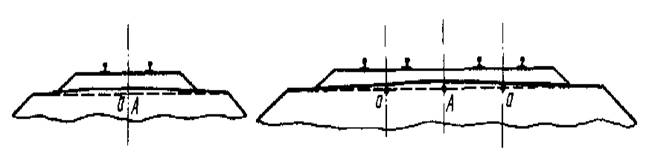

показано на рис. 2.1. на однопутных линиях ось пути и трасса расположены в

одной вертикальной плоскости, а на двухпутных и многопутных линиях оси путей и

трасса линии не совпадают.

Рис. 2.1 - Положение трассы линии А и осей путей а

Рис.

2.2 - План железнодорожной линии: С и Д — начальный и конечный пункты линий; 1,

2, 3, 4 — вершины углов поворота

Вид трассы линии сверху или, как принято

говорить, проекция трассы на горизонтальную плоскость называется планом железнодорожной

линии. Вертикальный разрез земной поверхности и земляного полотна по трассе

называется продольным профилем железнодорожной линии. План и продольный

профиль являются важнейшими характеристиками, железнодорожных линий. Железная

дорога, соединяющая два пункта, обычно проходит не по прямой. Это делают по

ряду причин. Основной из них является необходимость обойти топографические

препятствия (большие возвышенности, болота, глубокие долины, овраги и пр.),

чтобы сократить расходы на постройку. Например, особые требования предъявлялись

к проектированию трассы Байкало-Амурской магистрали, более половины которой расположено

в зоне вечной мерзлоты и болот. Иногда линию отклоняют для того, чтобы

приблизить железную дорогу к населенному пункту или, наоборот, обойти город;

чтобы пересечь реку под прямым углом и по другим причинам. В местах, где

изменено направление линии, укладывают кривые участки пути. Поэтому в плане

железнодорожная линия состоит из прямых и кривых участков пути и,

следовательно, элементами плана являются прямые и кривые (рис. 2.2).

План

пути представляет собой проекцию трассы на горизонтальную плоскость, а

продольный профиль пути — это вертикальный разрез по оси пути.

План

и профиль определяют положение оси пути в пространстве. Элементами плана линии

являются прямые и кривые участки. Кривые участки возникают при необходимости

обхода препятствий, приближения линии к населенным пунктам, стремлении к

удешевлению строительства. При повороте ее направление меняется под углом а,

который образуется между начальным направлением линии и новым ее положением и

называется углом поворота.

Различают

круговые и переходные кривые. Круговая кривая — это часть окружности радиуса R.

Радиус

кривой R берут стандартной длины в зависимости от категории линии и скорости

движения поезда (таблица 2.2.).

Чистые

круговые кривые применяются редко. В большинстве случаев круговую кривую

сопрягают с прямыми через переходные кривые. Радиус переходных кривых в точках

примыкания к прямым бесконечно большой величины

и постепенно уменьшается до радиуса R круговой кривой.

Таблица 2.2. - Радиусы круговых

кривых в плане.

|

Категория железнодорожных линий, подъездных путей |

Радиусы кривых R в

плане, м |

|||

|

рекомендуемые |

в трудных условиях |

в особо трудных

условиях |

по согласованию |

|

|

Скоростные |

4000—3000 |

2500 |

1200 |

800 |

|

Особогрузо-напряженные |

4000—2000 |

1500 |

1000 |

600 |

|

I |

4000—2500 |

2000 |

1000 |

600 |

|

II |

4000—2000 |

1500 |

800 |

400 |

|

III |

4000—1200 |

800 |

600 |

350 |

|

IV

железнодорожные линии |

2000—1000 |

600 |

350 |

200 |

|

IV

подъездные пути |

2000—600 |

500 |

200 |

200 |

|

IV — соединительные пути |

2000—350 |

250 |

200 |

200 |

На новых линиях кривые участки пути

имеют стандартные радиусы кривизны от 4000 до 1200 м, в трудных условиях

допускаются радиусы 600 и 500 м, а с разрешения Министерства путей сообщения

— 250 и 200 м. Применение кривых малых радиусов позволяет сравнительно легко

обойти топографические и другие препятствия, что особенно важно в горных и

прочих трудных условиях. Благодаря этому сокращается объем земляных работ и,

как правило, удешевляется стоимость сооружения линии. Однако чем меньше

радиусы кривых, тем выше сопротивление движению, так как больше трение между

колесами и направляющими их рельсами (достигает 20— 30 Н на 1 т массы поезда).

На преодоление этого сопротивления расходуется дополнительное количество

энергии и топлива, что приводит к увеличению расходов на перевозку грузов и

пассажиров. На таких кривых быстрее изнашиваются рельсы и гребни колес

подвижного состава. Кроме того, при движении на кривых участках действует

центробежная сила, стремящаяся опрокинуть состав. Величина центробежной силы

тем больше, чем меньше радиус кривой и чем больше скорость движения.

Следовательно, кривые малых радиусов в

эксплуатации создают дополнительные затруднения, поэтому их применяют только в

особо трудных условиях. Для погашения центробежных сил и уменьшения бокового

давления на рельсы наружной нити устройство кривых участков железнодорожного

пути имеет некоторое отличие от устройства прямых участков. Содержание кривых

участков пути требует больших затрат, чем содержание прямых участков.

Прямые участки пути сопрягают с кривыми

с помощью переходных кривых, радиус которых постепенно уменьшают от бесконечно

большого до радиуса данной кривой, c

радиусы и длины переходных кривых представлены в таблице 2.3. Этим обеспечивают

плавный переход подвижного состава с прямого участка пути на кривой.

Таблица 2.3 - Длины и радиусы переходных кривых.

|

Радиус кривой, м |

|

Длина переходных кривых на

железнодорожных линиях и подъездных путях, м |

|

||||||

|

Особогрузонапряженных |

III категории |

IV категори |

|

||||||

|

|

|

|

Зоны скоростей движения |

|

|

|

|||

|

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

1 |

2 |

3 |

|

|

4000 |

40 |

30 |

20 |

30 |

20 |

20 |

- |

- |

- |

|

3000 |

60-40 |

40-30 |

20 |

40-30 |

30-20 |

20 |

- |

- |

- |

|

2500 |

80-60 |

50-30 |

20 |

60-40 |

40-30 |

20 |

- |

- |

- |

|

2000 |

100-80 |

60-40 |

30 |

60-50 |

50-30 |

20 |

40-30 |

30 |

20 |

|

1300 |

100-80 |

60-40 |

40-30 |

80-60 |

50-40 |

30-20 |

50-30 |

30 |

20 |

|

1500 |

120-100 |

80-60 |

50-40 |

80-60 |

60-50 |

40-30 |

60-40 |

40-30 |

30 |

|

1200 |

140-120 |

100-80 |

60-50 |

100-80 |

80-60 |

40-30 |

60-50 |

50-30 |

30 |

|

1000 |

140-120 |

120-100 |

70-50 |

120-100 |

80-60 |

50-40 |

80-60 |

50-40 |

30 |

|

800 |

160-140 |

140-100 |

80-50 |

140-100 |

100-80 |

50-40 |

90-60 |

60-50 |

40-30 |

|

700 |

160-140 |

140-120 |

80-60 |

160-120 |

110-90 |

60-50 |

120-80 |

60-50 |

40-30 |

|

600 |

160-130 |

140-120 |

100-60 |

160-120 |

120-100 |

60-50 |

120-80 |

80-60 |

50-40 |

|

500 |

160-120 |

140-120 |

120-70 |

160-120 |

130-100 |

80-60 |

120-100 |

90-70 |

60-40 |

|

400 |

160-120 |

140-120 |

140-80 |

140-100 |

140-100 |

80-60 |

120-100 |

110-80 |

60-50 |

|

350 |

140-100 |

140-100 |

140-80 |

140-100 |

130-100 |

100-60 |

120-100 |

120-80 |

80-50 |

|

300 |

140-100 |

140-100 |

120-80 |

140-100 |

120-100 |

120-80 |

120-80 |

120-80 |

80-60 |

|

250 |

120-90 |

120-80 |

120-80 |

120-80 |

120-80 |

120-80 |

120-80 |

120-80 |

80-60 |

|

200 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

100-80 |

100-80 |

80-60 |

Примечания:

1.В случаях,

когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость

движения пассажирских поездов свыше 120 км/ч, длины переходных кривых на указанных

линиях следует определять как для линий I категории.

2.

При двух

значениях длин переходных кривых меньшие значения допускается применять в

трудных условиях.

3.

Деление

участков на зоны скоростей движения поездов следует производить в зависимости

от конфигурации продольного профиля:

1-я зона

скоростей - углубления продольного профиля и примыкающие к ним участки, а также

другие участки, проходимые грузовыми поездами в обоих

направлениях с максимальными или близкими к ним скоростями;

2-я зона

скоростей - горизонтальные площадки и уклоны, на которых величина средневзвешенной

квадратической

скорости близка к средним значениям скоростей движения грузовых поездов;

3-я

зона скоростей - возвышения продольного профиля и примыкающие к ним участки

затяжных подъемов, проходимые грузовыми

поездами в обоих направлениях со скоростями, близкими к расчетной скорости

на руководящем подъеме.

Прямые

вставки между начальными точками переходных кривых, а при их отсутствии -круговых

кривых, следует принимать возможно большей длины, но не менее указанной в

таблице 2.4.

При

проектировании новых железнодорожных линий III-IV категорий, сооружаемых в особо трудных условиях, дополнительных главных

путей и реконструкции существующих железнодорожных линий допускается при

соответствующем технико-экономическом обосновании

предусматривать сопряжения обратных кривых с переходными кривыми без прямых

вставок.

Таблица 2.4 - Длины вставок между

кривыми.

|

Категория железнодорожной линии |

Длина

прямой вставки, м |

|||

|

в нормальных условиях между |

в трудных условиях между кривыми |

|||

|

кривыми направлениями |

направлениями |

|||

|

в разные стороны |

в одну сторону |

в разные стороны |

в одну сторону |

|

|

Скоростные |

150 |

150 |

100 |

100 |

|

Особогрузонапряженные |

75 |

100 |

50 |

50 |

|

I и II |

150 |

150 |

50 |

75 |

|

III |

75 |

100 |

50 |

50 |

|

IV |

50 |

50 |

30 |

30 |

Примечания:

1. В случаях, когда на особогрузонапряженных линиях предусматривается максимальная скорость движения пассажирских

поездов свыше 120 км/ч, прямые вставки на указанных линиях следует

принимать по нормам, предусмотренные для линий I категории.

2. На подъездных путях,

обслуживаемых маневровым порядком, а в трудных условиях при поездном движении со скоростями не более 25 км/ч, а также

на временных участках трассы, сооружаемых на период строительства,

прямые вставки между переходными кривыми допускается не устраивать. При

отсутствии переходных кривых прямые вставки допускается не устраивать, если не

предусматривается возвышение наружного рельса.